在本月的北京冬奥会闭幕式中,持续燃烧了16天的火炬塔“大雪花”终于熄灭,一片雪花串起的故事也已讲完。雪花的六边形结构,对称而完美,为什么却

很少在日常建筑中得以运用呢?

“燕山雪花大如席”在北京2022年冬奥会开幕式上变成了现实。总导演张艺谋概括开幕式是“一朵雪花和一块冰”,前半段是由“水”到“冰”的故事,后半段,“雪花”是主角。运动员入场环节,引导每个国家和地区的代表团入场的少女的“雪花”引导牌,又排成了一条直线,一个圆,最后融合成一个巨大的雪花。

这一段观众们看得“不明觉厉”。但是,最终解说员告诉我们,舞台中央的那片“大雪花”,就是安放奥运“微火”的主火炬塔,它居然也是一座“建筑”。电视机前的大多数中国人——也包括我——应该还是有点儿意外。因为这个新颖的结构毕竟和奥运会过去那些火炬“塔”完全不沾边儿:毕竟,塔嘛,有个上下,也许还有大小。但是雪花,是一种多重对称而又自我相似的图形,而且飞来飞去,就像在奥运会开幕式的现场呈现出来的那样,它似乎完全不服从重力的约束。

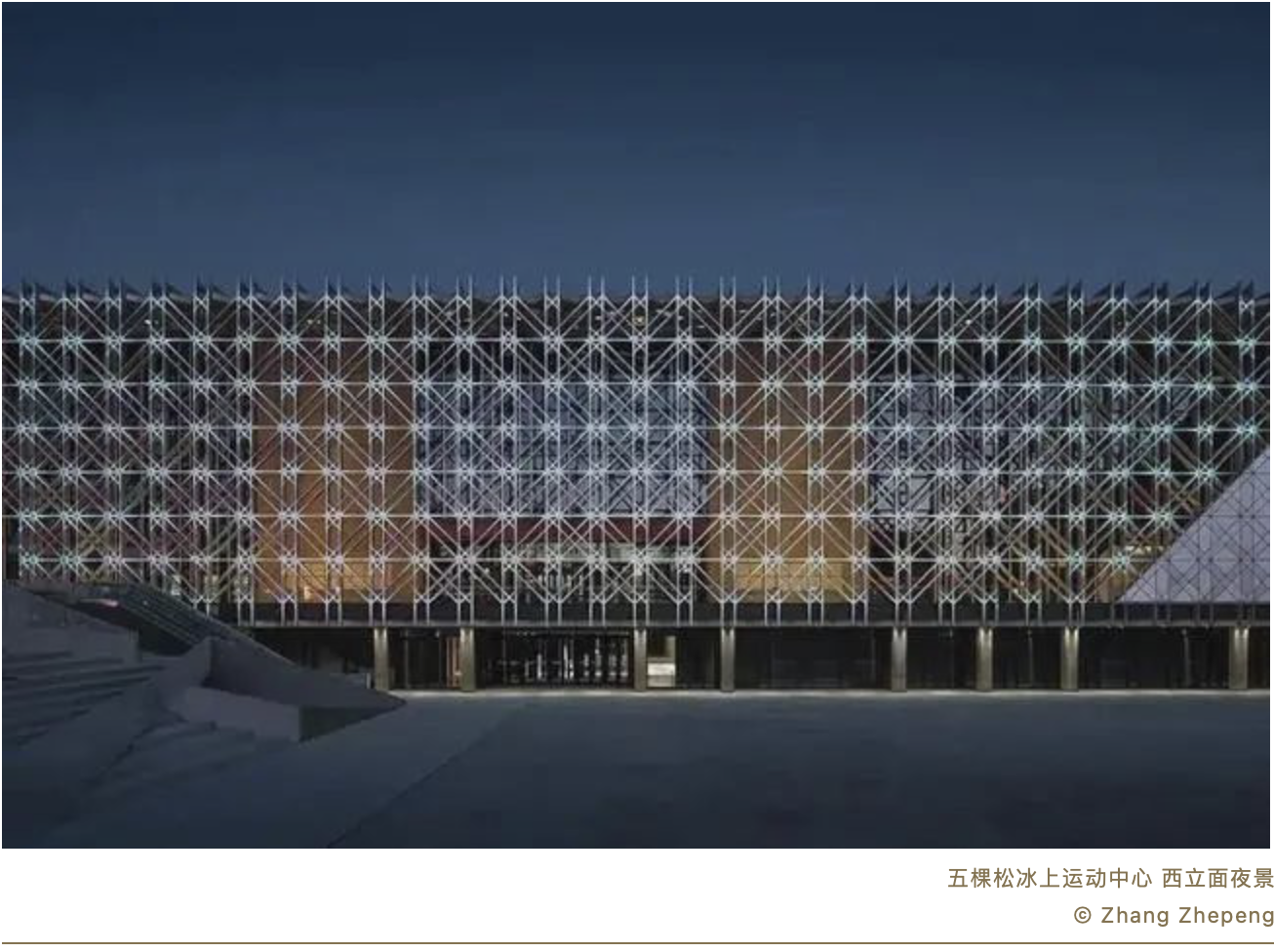

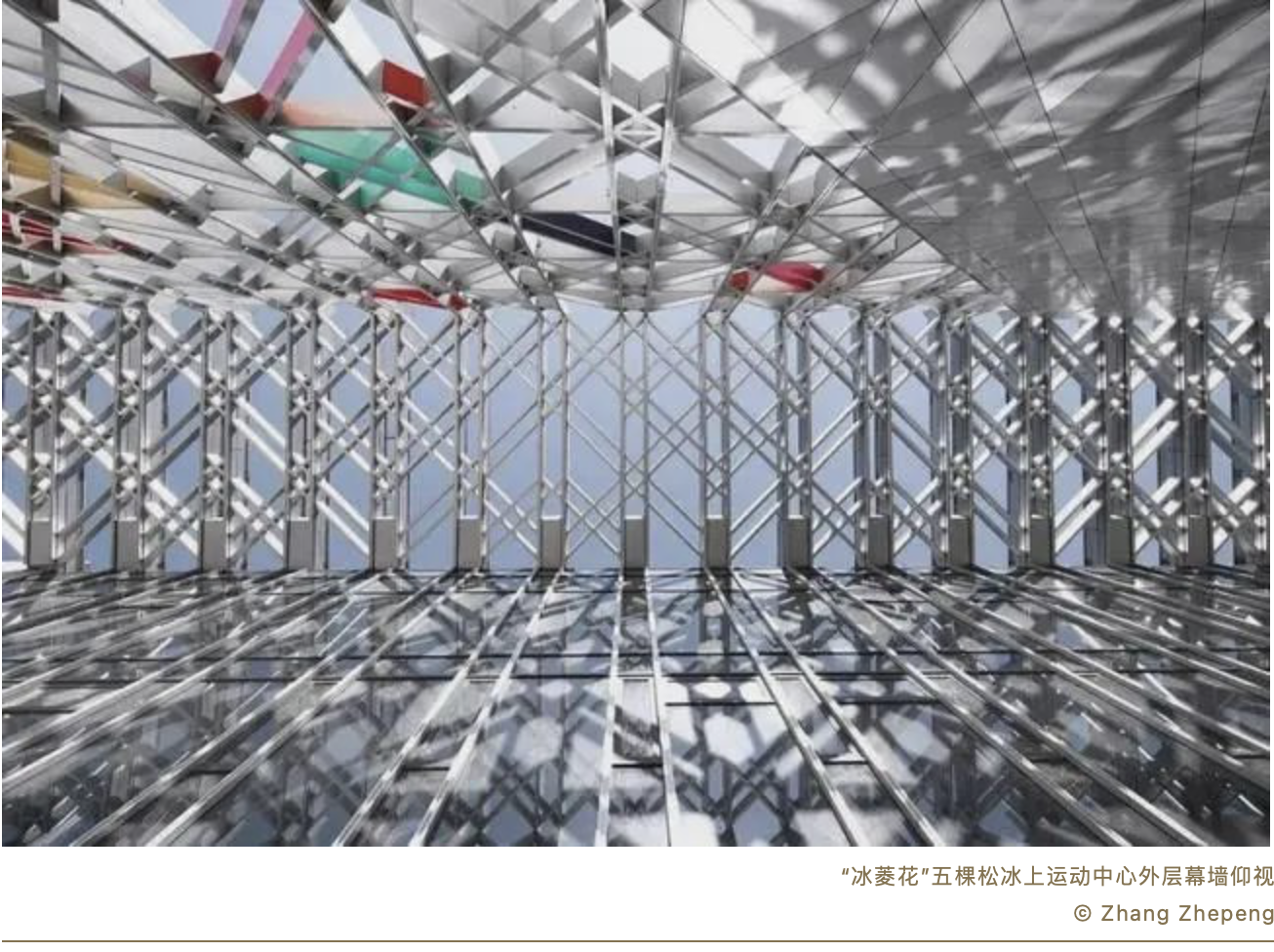

让我们严肃地思考一个建筑学的问题:雪花,极其细微的无机世界的颗粒,真的可以变成一座我们看得懂的日常建筑的起点吗?这届建筑师竟没有帮上张艺谋的忙,但是冬奥场馆中,真有这么一座昵称“雪绒花”或“冰菱花”的建筑呢。那就是由朱小地工作室设计的五棵松冰上运动中心。建筑里45度斜线和正交直线构成的“花”并不就是雪花,媒体的叫法使人联想起学名侧金盏花,又名雪莲花的多年生林下植物,它的花瓣8到13片,和六角形的雪花并无共同点。设计师自己解释说,花格图案类似冰裂纹,相互交织的建筑结构会让人想起“冰雪的肌理”。“雪绒花”或“冰菱花”看来都只是模糊的意象,毕竟,如果你告诉匆匆的路人,这座训练馆闪亮的幕墙上能找到“无数片飘落的雪花”,他大概率不会反对。于是,这些通俗名字的后面到底是啥并没那么重要。

要知道,1611年,号称“天空的立法者”的德国天文学家开普勒——他最重要的贡献是发现了“开普勒三大定律”——可是专门为这小小的雪花写过一本书:《论六角形雪花》。在我看来,这本书的意义一点也不比开普勒定律逊色,因为它提出了一个有关视觉图形的终极之问,关乎每个人的生活经验:雪花为什么是六边形的?解答了这个问题,如何建造一座和六边形有关的房子也就有了眉目。

考虑到赛后要灵活利用规划为剧院、商超、亲子空间等,“冰菱花”的室内并没有多复杂,它就和我们走过的大多数高铁站一样,是一个巨大的长方体大跨空间。这不禁使我们想起另一座让人们开了脑洞的奥运建筑,“水立方”,按照当时参与项目建筑师的解释:“‘方’是中国传统城市建筑最基本的形态……中国传统的设计哲学催生了‘方’的概念”——事实上不光中国,古今中外的绝大多数建筑都是方形的,至少它们占据的地面形状是如此。受英国物理学家开尔文(Lord Kelvin)的“泡沫”理论启发,“水立方”的外观受益于让大多数建筑师都羡慕的新颖的ETFE膜结构气枕幕墙,它的结构部分因为应用了始于Weaire-Phelan多面体的空间桁架,算起来更不是一件容易的事。然而这一切并没有改变这样一个事实:里面的空间还是传统的,简单的,游泳比赛还是依循着古老的赛道,甚至看台的排布和第一次有游泳馆这样的建筑时也并无差别。

还是回到雪花-建筑这样一个最基本的话题。雪花的图案是抽象的复杂法则的结果,即便天天见到雪花的极地人也不见得理解这种图形的内在奥秘:它既包括旋转对称,也包括两侧对称。让矢志发现它秘密的开普勒也琢磨不透的,是你能看到的雪花从不会重复,因为雪花形成中涉及了一系列貌似简单,但组合起来便千变万化的物理/化学机制,它们让雪花的形状在规则和不规则之间来回摆动,既繁复又单纯:比如“相变”、比如“分岔”、比如“分形”……大多数时候,不了解这些机制并不妨碍我们评判一座建筑的外观,但是我们一旦开始使用建筑,真正的挑战就来了。

为什么让大家觉得极为“高科技”的算法产生的图案大多数时候只能成为一种装饰呢?大多数时候,为什么哪怕建筑门窗也只能是四四方方的,而不能变成一朵雪花?

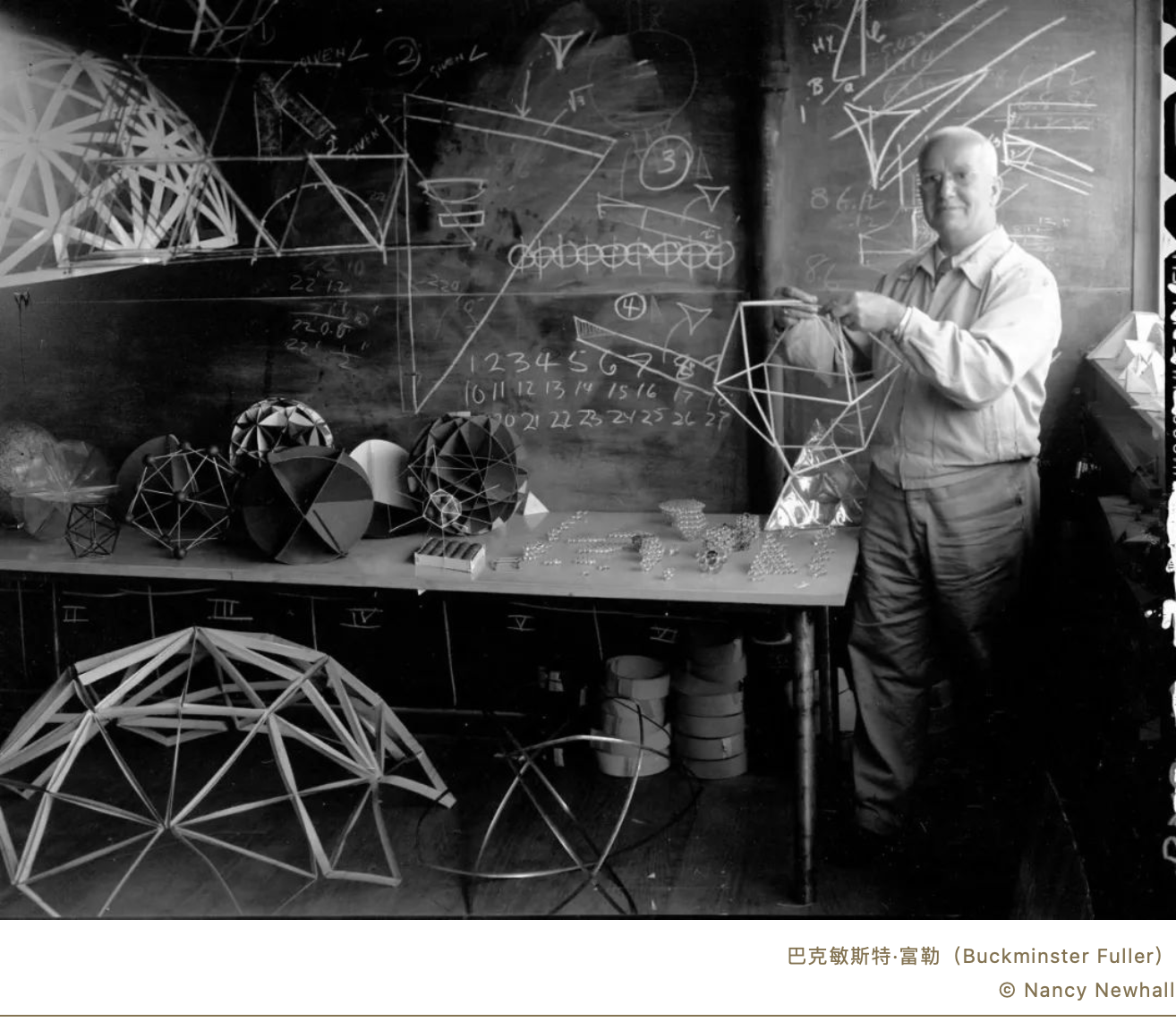

雪花毕竟是个活物,它寓意多而不是少,就像开幕式伴随各国入场的乐曲一样,是真正复杂性和随机性的产物。它不是造就了我们城市的四边形,趋于均一和静止;也不是奥运会会徽圆形的上三下二的排列,有什么具体的寓意,除了当然位于中央的中国,按汉字笔画流水排列不同国名的雪花,避免了特殊性可能导致的争议。单纯就物理过程而言,雪花代表的六边形是一种完美的,蕴含万物生成逻辑的图形,假如你把一堆乒乓球装进一个纸箱用力摇晃,它们会自动排列成一个立体蜂窝的形状,这种排列最紧凑,而且一旦稳定下来就不易移动,因此水果商包装他们的产品也常按照这种模式。六边形(以及它内含的三角形)还可以在空间中无缝形成一个完美的球体,二战之后在建筑工程学方面最重要的思想家之一富勒(Buckminster Fuller)就梦想着建造这么一个前所未见的人类家园,完全由这种几何形式构成。

可是最为困扰富勒的,就是既有的人类居住形式和这种完美空间图形适配的问题:且不说六角形中很难放得进传统的家具,今天随便一个装修师傅都了解,菱形的网格虽然比正交的好看,使用六角形阵列排列瓷砖会有一个收边的问题,最边上的那一条瓷砖要么要切除多余的一半,要么就会显得参差不齐——自然界的法则和人类世界习惯使用的那几种几何形式,不总是能够完美衔接。复杂却没有意义,富于意义又不见得有用,这可能不纯是偶然的。

这种原理和结果间的断裂主要体现于以下不同的层次:首先是那些比较实际的约束,在“冰菱花”中,外层幕墙内含的菱形尽管做成了上下左右都适配的45度角,但是在那些有厚度的立体图案中,依然难以用比较经济的形式安装玻璃,所以这道幕墙只好独立于安装标准门窗的建筑内表皮,在两者之间形成一个新的外廊空间,而幕墙只能“徒有其表”。再说了,虽然两者都是为了“观看”,苏州园林花窗般的外表皮不大容易对巨大的体育场馆室内产生意义——它们的功能之别或许是命中注定的,就像水立方复杂的膜结构,潜在地造成了室内比赛的光污染,需要想办法折中、消除。就这样,依赖参数化设计得到的大部分复杂建筑形式,虽然有着和宇宙物理过程媲美的外表,但是现有的建造技术和设计流程还不足以让“(建筑师)所设即(使用者)所得”——更重要的是,被数学和物理描述的完美,和生物过程所具有的不完美特征,乃至文明世界对建筑空间意义总有点“偏心”的命名,三者确实不是一回事。

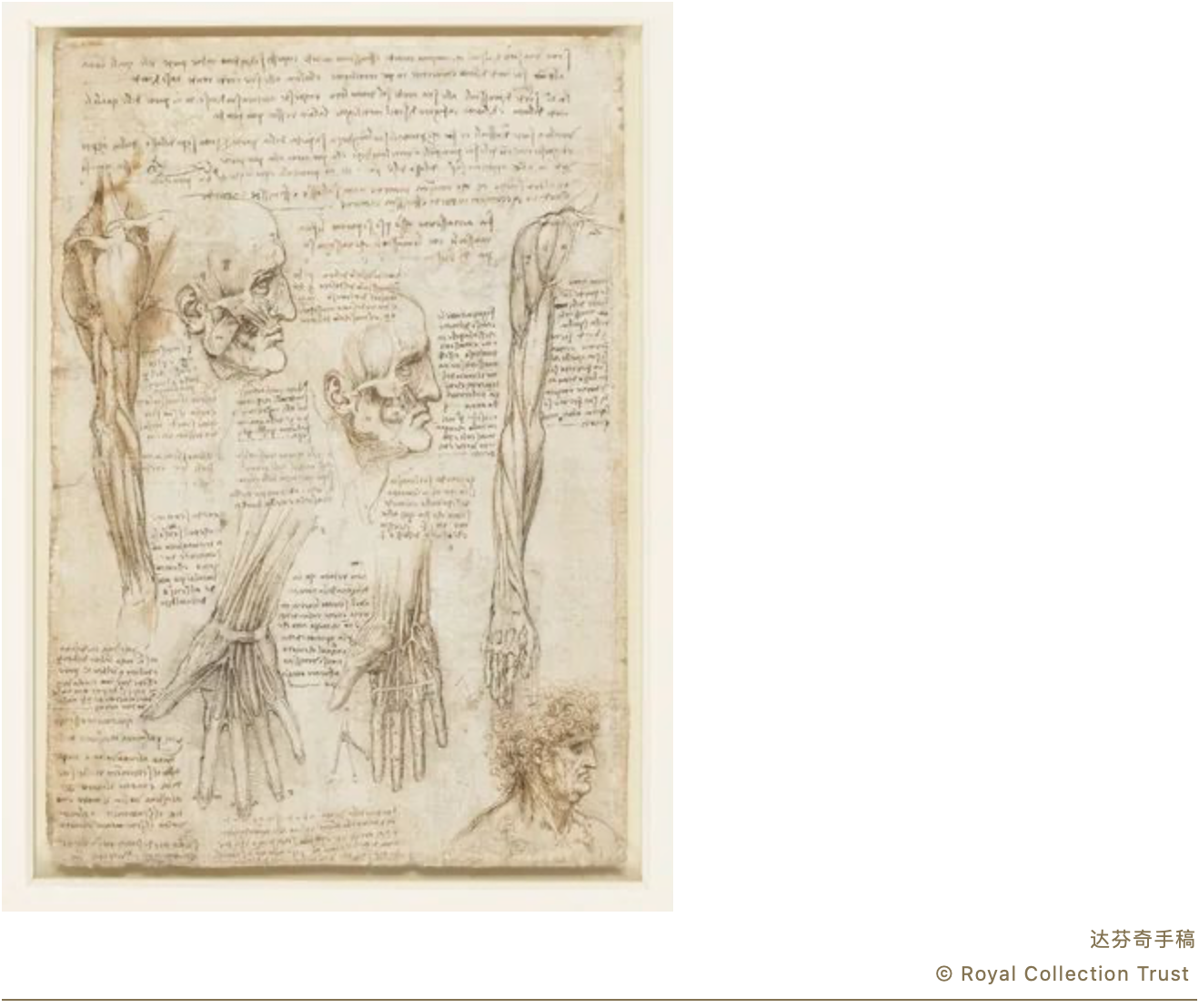

仿佛有一种神秘的公式算出了雪花的形状,又是另外一种机制,让人类迄今为止大多数的创造物的观感与此密码无关——尽管遗传机制无处不在,你看不见DNA这东西,也不能靠直觉理解它。想象一下吧,人自身就是这种矛盾性的产物:表面上看,人的身体已经保留了那种完美天成的生物演化的痕迹,两侧对称是大多数高等生物胚胎发育过程中产生的外形特点……但是人的内脏分布却并不服从这种规律,它们既不是视觉上对称的,也不遵从概率上的对称——比如,为什么不是一半人的心脏在左胸,另一半人在右胸?这种并非对称的生物学特点,有个专门的说法叫做“手性”(handness)。

尽管人手生来一样,但大多数人是右撇子,而且在后天大多数人会发展出更为强烈的生理上的“不对称”的特征。这种广义上的不对称,在建筑上有着更多的外部因素,意味着我们造房子得有一种“非此不可”的类型,不要说是个富勒那样的球体,我们很少能造完全对称的房子,因为东客西主,左进右出,北半球的太阳大致从东升起……即使左右对称,总还有逐渐深入,里面外面谁更重要的问题。每种建筑类型具有别的类型不能取代的特点,这种特点同时是优点和缺点,变更建筑类型意味着巨大的挑战,比如公共建筑往往有一条根据语境所设定的流线,入口和出口的设置不是任意的,而是随着一套条件相对稳定。

更不用说,在这种机制上还叠加了一种更无头绪的文化认定的问题,有可能和以上讨论完全无关,比如某酒厂的领导就想把房子盖成酒瓶的样子……你也可以认为是“内容”撼动了外表,这种理由虽然遭人嫌弃,但是确确实实在古今中外的建筑实践中广泛存在。与“冰菱花”创意方向类似的另一座表皮建筑,法国建筑师让·努维尔的早年作品,位于巴黎的阿拉伯中心,使用了极其繁复的伊斯兰风的图案作为它最基本的意义卖点,而且这些图案还构成可以控制光线进入的“快门”机构,貌似有些功能方面的优点(只是1980年代的技术不足以保证它运作自如)。中国传统建筑,尤其是唐宋以后的,也大量使用这类抽象的几何图案作为门窗格式。有意思的是,尽管构成两种文化装饰特征的几何原则其实是共同的,但是在实践之中,一个一看就是中国,另一个则带有域外的风情——两者的内部空间都和表皮拉开了距离,这点又基本相似。

上述图案/图像中沉淀的某种“有意味的形式”具有潜在的意义,不可抗辩。同样,桌子一般是长方形,人或书写,或主持会议,这种功能却具有先天的选择性,而且与时俱进。服从重力的建筑结构具有同样的前定,进化缓慢,大多数建筑,除了轮廓周正,最主要的是界定一系列可以使用的“平面”,因此不管什么复杂外形的建筑都要尽可能地形成大块面的楼层,很少能做成梯田的形式。以上三种约束,(具体)文化的,(特定)功能的,结构(力学)的,都和自由飞翔的雪花相悖。

在奥运会开幕式之中,我们看到的,却是简单真的也可以复杂,个体须臾就转化成了整体。活生生的演出不受制于静止的钢筋水泥的形体,“雪花建筑”有点儿具象,但是因为“生长”不讨人嫌。

—— 所以张艺谋并不需要找一位建筑师设计他想要的火炬塔。